最牛的AI技术,

也救不了汤姆·汉克斯的眼神。

文 埃及猫

排版编辑 Joy

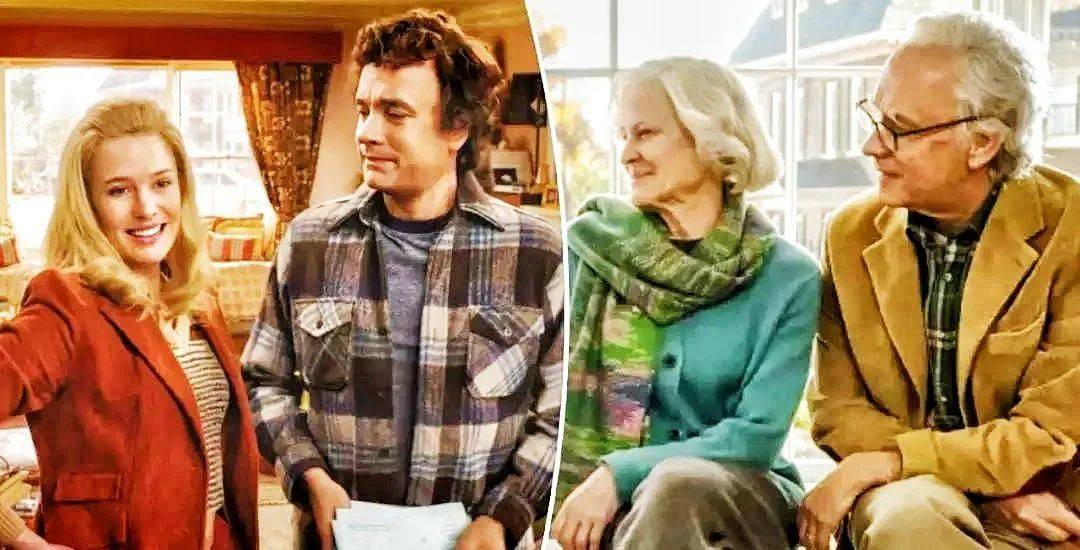

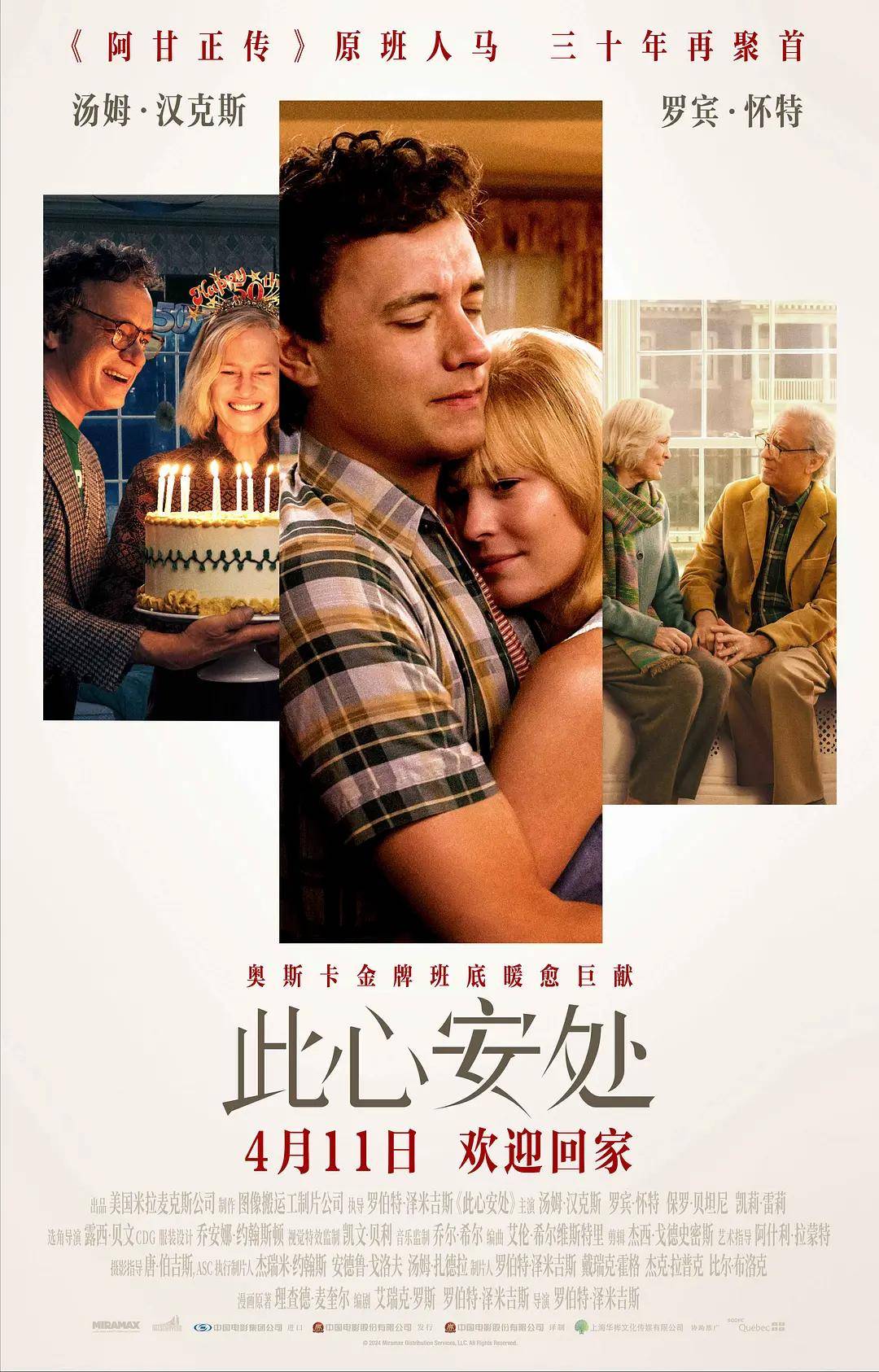

时隔31年,汤姆·汉克斯与罗宾·怀特继《阿甘正传》之后再度携手。

4月11日,由罗伯特·泽米吉斯执导,埃里克·罗思、罗伯特·泽米吉斯、理查德·麦奎尔编剧,汤姆·汉克斯、罗宾·怀特主演电影《此心安处》登陆全国院线,备受业内外瞩目。

影片改编自理查德·麦奎尔创作的同名漫画,通过固定机位和时间跳跃的叙事手法,以同一屋檐下的多组家庭为切入点,串联起一栋百年老宅中跨越时空的悲欢离合。

《阿甘正传》中的汤姆·汉克斯与罗宾·怀特从“阿甘与珍妮”蜕变为守护家庭的“理查德与玛格丽特”。

故事直击婚姻危机、女性出走、代际冲突等现实议题,堪称温馨版的“《百年孤独》”。

为了让镜头在固定空间中凝视时间的流逝,影片大胆采用了实时生成式AI变换技术,试图让演员突破年龄限制,诠释角色在不同年龄时期的状态。

由此,我们得以在大银幕上看到从“18岁”到“78岁”的汤姆·汉克斯与罗宾·怀特。

然而,鉴于技术仍需成熟、演员的眼神难以“年轻”,以及连带的法律、伦理等问题,相关效果反馈存在极大争议,致使影片的票房和口碑均不尽人意。

截至发稿,据Box Office显示,影片在北美仅揽收1224万美元,IMDb评分为6.3;

内地公映5天,票房不足350万,豆瓣评分7.4。

不过,这并不妨碍《此心安处》的行业探索价值,毕竟在AI技术大势所趋的当下,具有先锋实验类的作品是必要存在。

虽然这场光影实验尚存争议,却为AI时代铺就了一块通往未来的必经阶石。

01 技术奇观:从18岁到78岁,在客厅“一键”生成

《此心安处》使用的AI变换技术,为Metaphysic公司开发的实时生成式AI技术。

某种意义上,该项技术代表了当前电影特效领域最前沿突破。

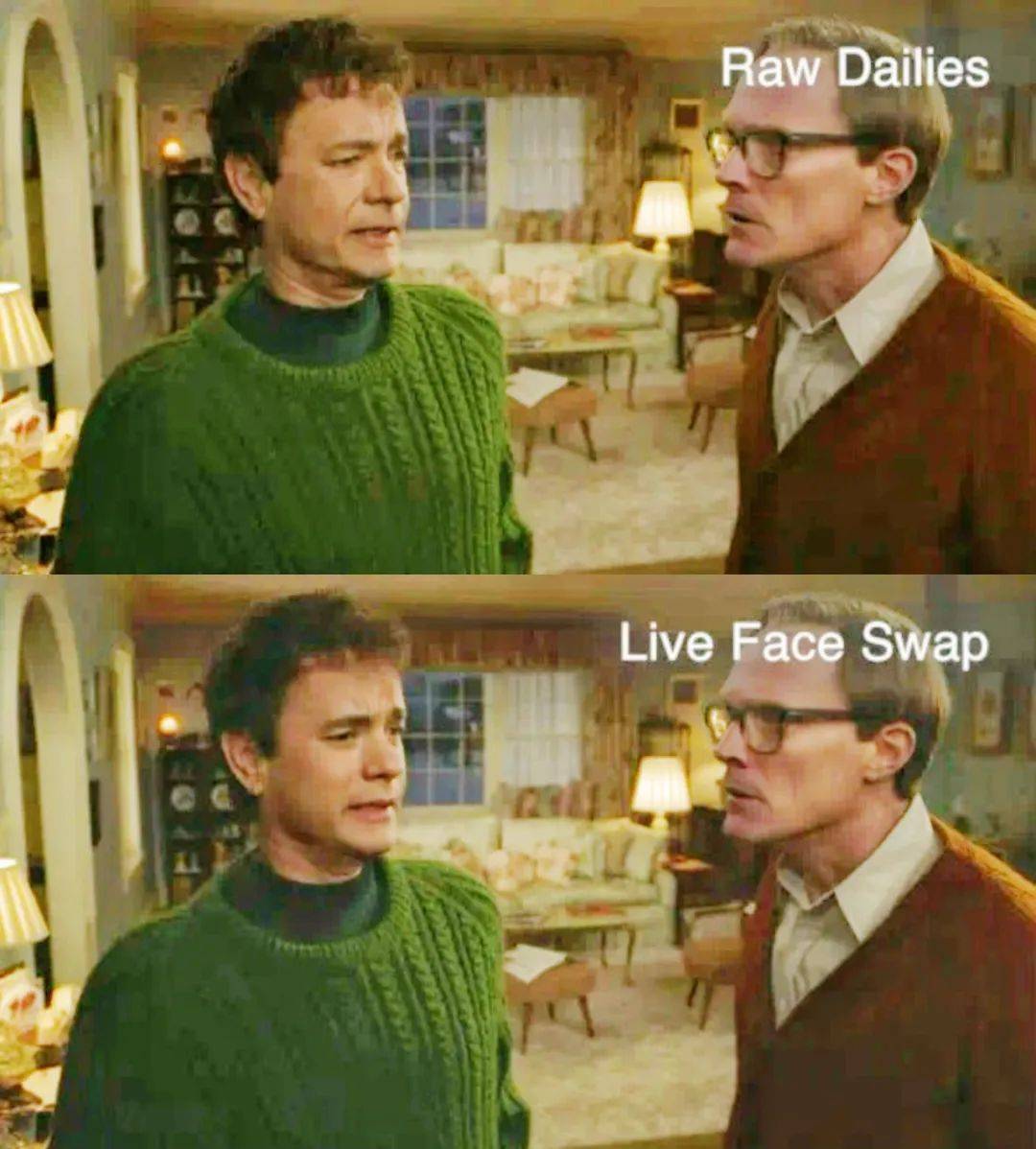

△ 真实片场画面(上)和监视器中看到的AI实时生成画面 (下),汤姆·汉克斯年轻了不少~

传统CGI技术需要数月时间进行逐帧操作后再生成;

而这项创新技术可以通过实时分析演员瞳孔反光、皮肤血氧浓度等生物特征;

在拍摄现场即时输出不同年龄的面部状态,将后期周期从数月压缩至实时输出,大幅节省时间和人工成本,从根本上改变了电影特效的制作流程。

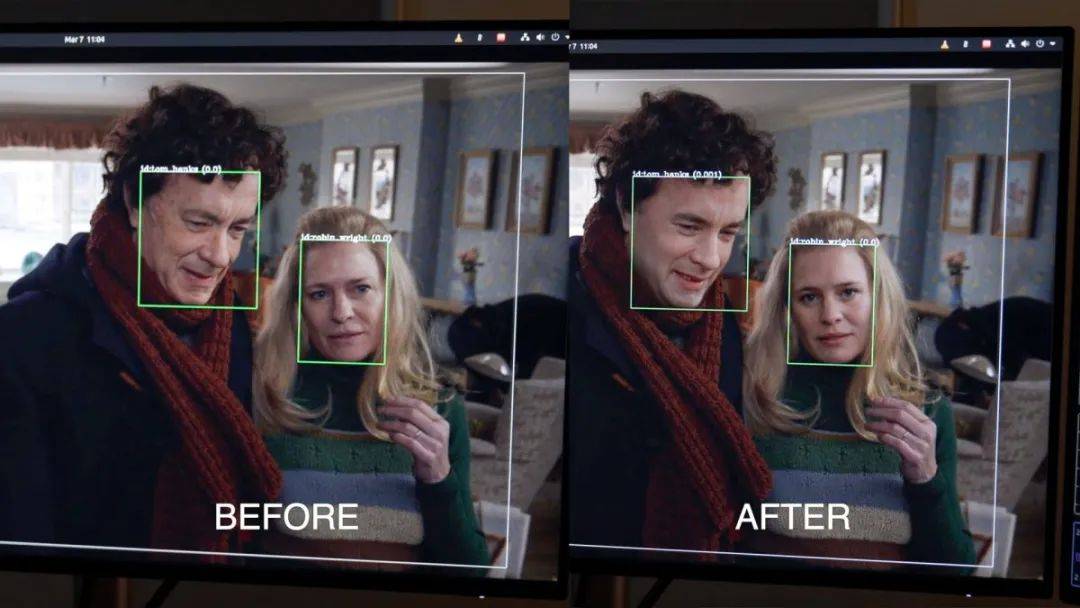

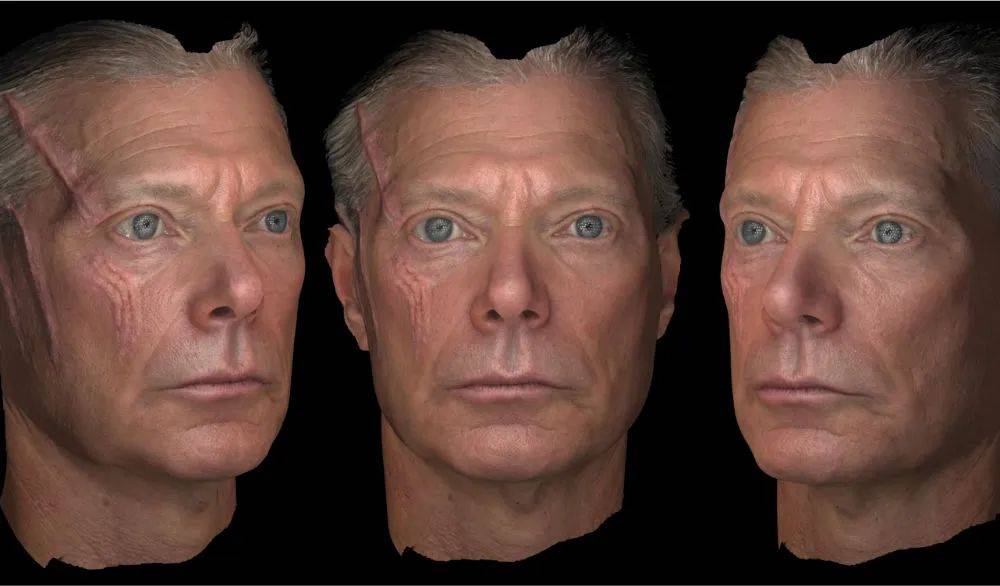

△ AI实时生成不同年龄段的汤姆·汉克斯

△ AI实时生成不同年龄段的罗宾·怀特

同时,导演和演员还能够实时看到效果并调整拍摄,精准影片的情感表达。

△ 片场真实画面(左)和AI实时生成后画面(右)

这种即时反馈机制延展了演员表演的自由度,提升影片品质。

除面部变化外,技术的另一亮点还在于身型生成:通过骨骼肌理模拟算法,同步调整演员在不同年龄的身形和步态。

这一技术解决了长期困扰业界的"数字冻龄"难题,即年轻面部、老年身体和肢体动作不匹配。

使得年龄的连贯性更具信服力,也无疑为电影表演开辟了前所未有的可能性。

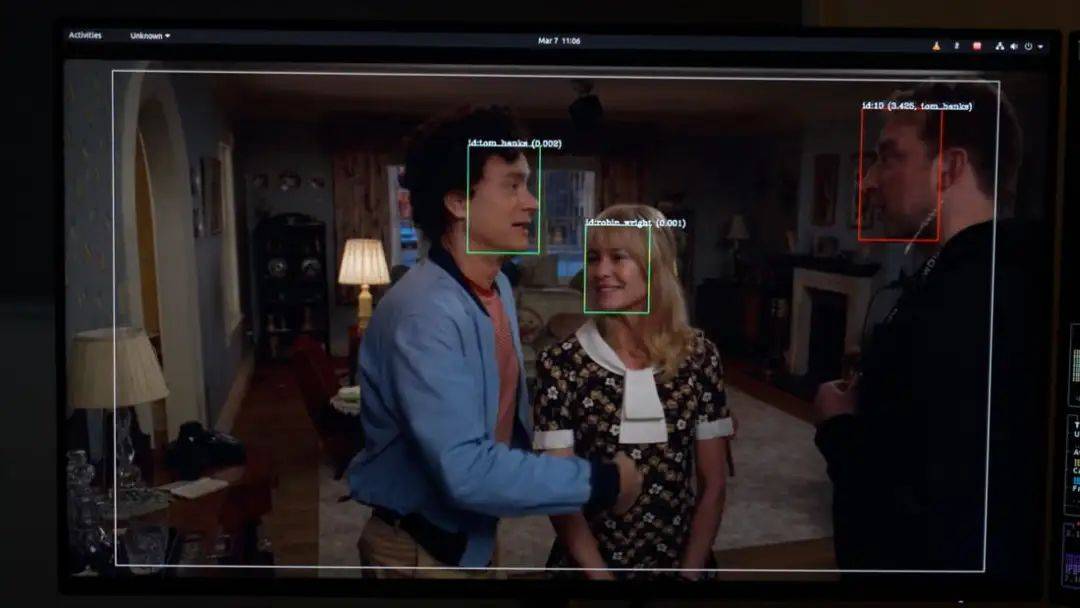

△ 摄影机透过AI实时生成技术后看到的画面效果

值得一提的是,《此心安处》采用固定机位叙事。

全片均为客厅场景,这与AI技术的结合产生了奇妙的化学反应,让观众能够更加专注于演员表演的微妙变化和AI技术的表现力。

尤其是罗宾·怀特饰演的玛格丽特意识到女儿要去读硕士时的面部特写,画面用人物一瞬间的皱纹变化让时间显形,令人惊叹。

就这样,在这一个客厅中,透过演员的精湛演技,观众见证了汤姆·汉克斯和罗宾·怀特从青年的青涩朝气到老年的步履蹒跚,从情窦初开到相濡以沫。

AI技术是支撑这种艺术表达的隐形支柱。

然而,正如所有前沿技术一样,《此心安处》的AI实验也暴露了当前技术的局限性。

在处理复杂表情和特殊光线条件时,AI生成的面部效果仍显不足,特别是眼神的灵动性和自然度难以完美复刻。

演员本身的眼神无法恢复至年轻的状态,特别是汤姆·汉克斯诠释18岁的模样时,尽管身型和皮肤状态很好,看着也像30岁 。

△ 18岁的汤姆·汉克斯和罗宾·怀特

这也直接说明,即使是最先进的技术也无法完全替代时间赋予演员的独特魅力。

影片中那些最打动人心的瞬间,往往不是技术最完美的场景,而是演员真实情感自然流露的时刻。

02 争议漩涡:AI引发辩论,一石激起千层浪

《此心安处》上映后,围绕其AI技术的争议迅速超越了单纯的视觉效果讨论,演变为一场关于电影艺术本质的行业大辩论。

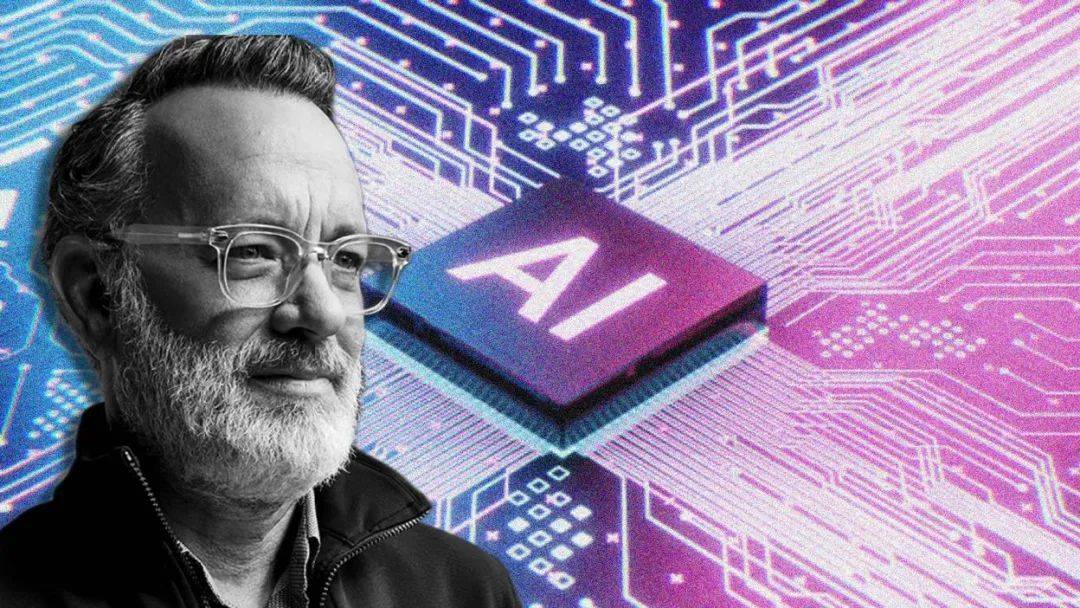

最引人关注的是,汤姆·汉克斯授权AI公司在其去世后继续使用其面部形象的决定。

这一行为犹如投入平静湖面的巨石,激起了关于肖像权、死后人格权以及艺术传承的层层波澜。

有批评者指出,这种做法无异于对逝者的商业化消费,可能开启一个危险的先例:

即演员的"数字灵魂"将不再属于他们自己,而成为电影公司可以永久利用的资产。

支持者则反驳说,这不过是传统肖像授权的自然延伸,正如画家可以决定自己作品的使用方式一样,演员也应当有权处置自己的"数字形象"。

△ 《金刚狼3》中真实的休·杰克曼(左)和他的CG“数字替身”(右)

“恐怖谷效应”亦成为观众讨论的热门词汇。

许多观众反映,影片中某些AI生成的面部表情处于一种令人不安的"似人非人"状态。

特别是当角色展现极端情绪时,面部肌肉运动的不自然感尤为明显。

△ 《阿凡达》演员史蒂芬·朗面部的数字重建

当然,从更宏观的视角看,这些争议反映了数字时代艺术真实性的困境。

在传统电影制作中,观众默认所见即所得,演员表演、场景布置都是物理上的存在即真实。

AI技术的介入则打破了这种默契,观众开始质疑眼前影像的真实性。

这种信任危机不仅影响单部影片的接受度,更可能重塑整个电影艺术的受众心理。

当技术能够完美复制一切时,"真实"的价值将被重新定义,而这正是电影作为艺术形式面临的生存性挑战。

面对技术争议,《此心安处》导演罗伯特·泽米吉斯在多个场合强调,AI技术只是服务于故事的工具,而非取代演员的手段。

△ AI无法取代人类情感

汤姆·汉克斯则坦言,他授权死后使用AI形象是希望自己的艺术生命能够延续,为未来观众带来更多感动。

△ 汤姆·汉克斯去世后仍能继续出演影视作品?

这些回应虽然不能平息所有质疑,但至少表明电影人正在认真思考技术与艺术的平衡点。

就像影片中那栋承载了百年家庭故事的老宅一样,电影艺术本身也需要在变革中找到恒定的价值核心。

03 发展坐标:《此心安处》在电影技术演进中的意义

如果将《此心安处》置于导演罗伯特·泽米吉斯的作品序列中观察,我们会发现这部影片绝非孤立的实验,而是一位技术先驱导演持续探索的最新篇章。

△ 导演罗伯特·泽米吉斯和他的电影宇宙

他的创作简史仿佛是一部浓缩的电影技术发展史,不仅推动了技术革新,更深刻影响了全球电影工业的创作思维:

1985年的《回到未来》通过动态模型、定格动画与光学合成技术,创造出飞行汽车、悬浮滑板等经典符号。物理模型的动态拍摄与蓝幕合成相结合,首次让科幻元素从纸面预言跃入银幕现实。

△ “高科技”悬浮滑板

这种“可触摸未来”的视觉语言,不仅引领了80年代科幻电影的“硬科技”风潮,还直接影响了《终结者》系列的机械特效与《银翼杀手》的赛博朋克美学。

其“时间机器”特效模板成为后续科幻片的黄金法则,推动视觉特效从静态奇观向动态叙事工具转型。

1988年的《谁陷害了兔子罗杰》采用当时最先进的光学合成技术,首次实现真人演员与2D动画角色的无缝互动。

△ 私人侦探埃迪和兔子罗杰

制作团队通过逐帧手绘动画与蓝幕拍摄结合,解决了动画角色在真实场景中的光影匹配难题。

△ 私人侦探埃迪和万人迷杰西卡

这部影片开创了真人动画混合电影的黄金时代,直接催生了真人与CG动画的交互实验,为后来的动画电影奠定了技术基础。

1996年的《空中大灌篮》首次将2D卡通角色通过计算机动画技术转化为3D模型,并与真人演员实时互动。

△ 迈克尔·乔丹和动画明星们

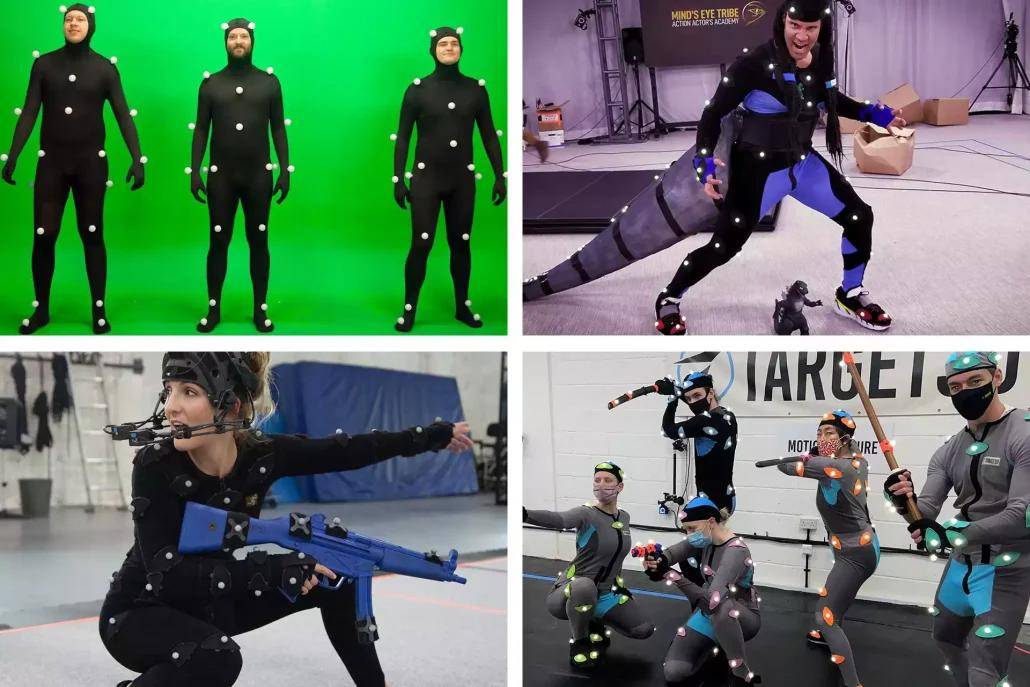

影片运用动作捕捉技术记录演员肢体语言,再通过3D建模将卡通角色的动作与真人表演精准同步。

这项技术推动了虚拟角色技术的普及,直接影响了《阿凡达》的动作捕捉系统研发。

△ 《阿凡达》动作捕捉拍摄现场

其“明星IP跨次元复活”的商业模式也成为了迪士尼等公司后续开发经典IP的范本。

如今,《此心安处》中的AI面部变换技术,正是这条创新之路上的最新节点,延续了罗伯特·泽米吉斯将尖端技术转化为叙事工具的创作哲学。

尽管影片在技术实现层面仍存在阶段性局限,但是从更广阔的电影史维度来看,技术革新一定伴随着质疑与接纳的循环。

正如电影从默片迈向有声、从胶片跃入数字的每个转折点,质疑声与突破性始终如影随形。

从这个角度看,《此心安处》的真正价值在于,它作为一个早期的、不完美的尝试,为行业提供了宝贵的经验教训。

其技术局限性,比如眼神表达的不自然,指明了需要重点突破的方向;

而成功之处,比如高效的年龄转换,则展示了技术如何解放而非限制艺术创造力。

实践性的探索比任何理论讨论都更有价值。

这也正是罗伯特·泽米吉斯所坚持的,技术的价值不在于完美复制现实,而在于拓展表达的可能性;不在于取代人类创造力,而在于解放艺术家的想象力。